С ее помощью уже сделано открытие о болезни Альцгеймера.

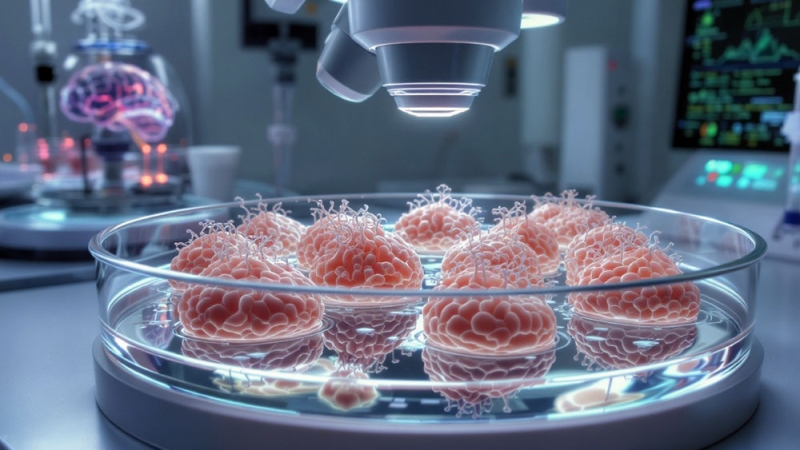

Впервые в лаборатории вырастили модель человеческого мозга со всеми типами клеток.

В Массачусетском технологическом институте (MIT) из стволовых клеток выращен многоклеточный интегрированный мозг (Multicellular Integrated Brain — miBrain), объединивший в одну культуру все основные типы клеток мозга, включая нейроны, глию и сосудистую сеть. Он воспроизводит ключевые характеристики и функции нервной ткани, легко настраивается с помощью генного редактирования и может производиться в количествах, достаточных для масштабных исследований.

Хотя каждый образец меньше рублевой монеты, miBrain представляет огромную ценность для исследователей и разработчиков лекарств, которым нужны более сложные живые лабораторные модели для лучшего понимания биологии мозга и лечения заболеваний.

«miBrain — это единственная система in vitro, которая содержит все шесть основных типов клеток, присутствующих в человеческом мозге. В своем первом применении он позволил нам обнаружить, как один из самых распространенных генетических маркеров болезни Альцгеймера изменяет взаимодействие клеток, приводя к патологии», — говорит профессор Ли-Хуэй Цай из Института обучения и памяти Пикауэра MIT.

Двойное преимущество

Очевидно, чем точнее модель воспроизводит сложность мозга, тем лучше она подходит для прогнозирования человеческой биологии и изучения методов лечения.

Простые культуры, состоящие всего из одного или нескольких типов клеток, можно создавать в больших количествах относительно легко и быстро, но они не могут рассказать исследователям о мириадах взаимодействий, которые необходимы для понимания здоровья или болезни. Опыты на животных воплощают сложность мозга, но зачастую трудны и дороги, результаты дают не так быстро, как хотелось бы, причем они могут не соответствовать человеческим.

miBrain сочетает в себе преимущества обоих типов моделей, сохраняя большую часть доступности и скорости культур клеток, выращенных в лаборатории, и одновременно позволяя исследователям получать результаты, точнее приближенные к сложной биологии человека. Более того, использование донорского биоматериала персонализирует модель под конкретного пациента.

«miBrain — это впечатляющее научное достижение. Тенденции к сокращению экспериментов на животных в разработке лекарств делают такие системы, все более важными инструментами для открытия и разработки новых терапевтических мишеней у человека», — подчеркивает профессор Института Коха Роберт Лангер.

Две ключевые комбинации

Создание успешно работающей модели мозга столкнулось с двумя большими сложностями, преодоление которых потребовало многих лет. Во-первых, субстрат, в котором бы система успешно функционировала. Исследователи черпали вдохновение в среде, которая окружает клетки в естественной ткани, — внеклеточном матриксе (ECM). «Нейроматрикс» miBrain на основе гидрогеля имитирует ECM мозга с помощью специальной смеси полисахаридов, протеогликанов и базальной мембраны, которая обеспечивает каркас для клеток мозга, одновременно способствуя их росту и развитию.

Во-вторых, пропорции клеток. На протяжении последних нескольких десятилетий фактическое соотношение типов клеток остается предметом дискуссий, и по сей день известны лишь очень приблизительные ориентиры — например, 45–75% для олигодендроглии от всех клеток или 19–40% для астроцитов.

Исследователи получили шесть типов клеток из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, пожертвованных пациентами, и проверили, что каждый культивируемый тип близко воссоздает естественные клетки мозга. Затем экспериментальным путем подобрали соотношение, пока не нашли оптимальное, которое привело к формированию функциональных, правильно структурированных нейроваскулярных единиц. Это очень трудоемкий процесс, поскольку каждый тип клеток программируется генетически и выращивается отдельно — но в итоге он обернулся достоинством.

«Модульная архитектура miBrain позволяет точно контролировать клеточный состав, генетику и сенсоры, что делает его идеальным для моделирования болезней и тестирования препаратов», — говорит Элис Стэнтон из Гарвардской медицинской школы, бывший постдок лаборатории Цай.

Открытие о болезни Альцгеймера

Возможности miBrain проверили, изучая генетическую составляющую патогенеза болезни Альцгеймера. Известно, что наибольший вклад в риск развития этого расстройства вносит генный вариант APOE4. Белок APOE вырабатывается астроцитами. Эксперименты проводили как на изолированных культурах астроцитов, так и на интегрированных в miBrain, их результаты опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Выяснилось, что накопление тау-белка и амилоидов — маркеров иммунной реактивности Альцгеймера — происходит только при работе астроцитов с «бракованным» геном во взаимодействии с микроглией, отдельно они вредные белки почти не продуцируют.

В будущем исследовательская группа планирует добавить новые функции в miBrains, чтобы точнее моделировать характеристики работающего мозга, например, используя микрофлюидику для добавления потока через кровеносные сосуды или методы секвенирования РНК единичных клеток для улучшения профилирования нейронов.

Но и у нынешней версии перспективы весьма обширны. «Учитывая ее сложность и модульность, будущие направления безграничны», — уверена Стэнтон.